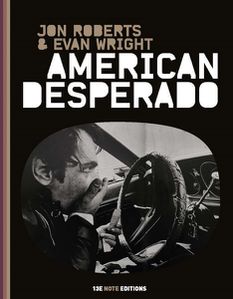

American desperado, de Jon Roberts et Evan Wright

Drôle d’objet que cet American desperado, format semi-poche mais gonflé aux anabolisants (700 pages bien tassées), témoignage d’un acteur majeur du trafic de cocaïne à Miami dans les années 70-80, Jon Roberts, recueilli par un journaliste habitué de l’underground, j’ai nommé Evan Wright.

Drôle d’objet que cet American desperado, format semi-poche mais gonflé aux anabolisants (700 pages bien tassées), témoignage d’un acteur majeur du trafic de cocaïne à Miami dans les années 70-80, Jon Roberts, recueilli par un journaliste habitué de l’underground, j’ai nommé Evan Wright.

Un livre étonnant donc, de par les anecdotes échevelées qu’il nous donne à découvrir (imaginez un garde du corps catcheur appelé La Chose, dopé aux stéroïdes pour chevaux et qui se taillade seul le visage avec des lames de rasoir pour le spectacle, faisant littéralement avaler un flingue à un type avant de le lancer par terre histoire de voir s’il rebondit), et par le parcours hors du commun de Roberts, fils d’un mafioso proche de Lucky Luciano, soldat de la famille Gambino à New York avant de devoir s’exiler à Miami où il devient en quelques années le délégué local du cartel de Medellín.

Un témoignage intéressant aussi de prime abord du fait de l’apparente admission par Roberts de sa propre méchanceté tout en gardant conscience de la différence entre le bien et le mal ; à la différence, se rend-il d’ailleurs compte, de la société dans laquelle on vit aujourd’hui. Ainsi American desperado s’ouvre-t-il par une scène édifiante racontée par Evan Wright. Durant une pause lors d’un match de basket, le speaker annonce au public « Mesdames et messieurs, Jon Roberts de Miami, l’authentique cocaine cowboy, est parmi nous ce soir ! ». Les voisins de Roberts dans les gradins se mettent alors à la prendre photo tandis que son image est retransmise sur les écrans géants. Cette gloire ambivalente qui fait que Roberts est devenu une icône de la culture rap, un homme courtisé par le cinéma inspire au principal intéressé la réflexion suivante : « À l’époque où je suis né, l’Amérique était un pays propre où quelqu’un dans mon genre n’aurait pas été applaudi. C’est comme la musique que mon fils écoute, de la merde gangsta pondue par des mecs qui ne savent même pas s’exprimer correctement. Si c’est ce que les gens apprécient de nos jours, pas étonnant qu’ils m’applaudissent. »

Toute l’ambiguïté de ce livre pourrait tenir dans cette déclaration. Car, après tout, Jon Roberts a activement participé à faire de ce monde qu’il méprise ostensiblement ce qu’il est. Il ne s’en défend d’ailleurs nullement mais cela ne l’empêche pas, sous couvert de livrer un témoignage froid, d’en tirer malgré tout une certaine gloire. Par ailleurs, s’il affirme parler sans ambages, Jon Roberts tend avant tout à raconter les crimes des autres dès lors que le sang est versé. Pour le seul meurtre dans lequel il se dit directement impliqué, il n’admet rien d’autre que d’avoir aidé à fuir celui qui a commis l’assassinat. De fait, on peut légitimement penser que la crainte de poursuites a nettement bridé le témoignage de Roberts en dehors des faits – le trafic à très grosse échelle de cocaïne – pour lesquels il avait déjà purgé sa peine au moment de livrer ces entretiens à Wright. L’autre côté ambigu tient dans cette propension de Roberts à se dire mauvais par nature tout en présentant les hommes qui l’ont entouré comme des crétins ultraviolents face auxquels il se serait imposé grâce à son intelligence avant de clôturer son témoignage par une sirupeuse déclaration à sa femme et son fils qui auraient fini par lui faire découvrir la vraie valeur de l’amour.

C’est donc avec une certaine distance qu’il convient d’aborder American desperado, en gardant bien en tête la partialité du témoin. Il n’en demeure pas moins que, comme le témoignage d’Henry Hill recueilli par Nicholas Pileggi (Wiseguy, adapté au cinéma par Scorcese - Les affranchis, 1990) ou celui de l’agent du FBI Joe Pistone (Donnie Brasco, adapté aussi au cinéma mais par Mike Newell en 1997), il permet de découvrir l’envers du décor de ce genre d’entreprise criminelle et de s’apercevoir que l’on est parfois très proches des clichés, sauf en ce qui concerne le supposé génie du crime dont ces gangsters seraient les grands récipiendaires. Car ce qui ressort nettement du témoignage de Jon Roberts, c’est que ceux qui s’en tirent le mieux là-dedans sont moins les criminels que les juges et politiciens corrompus que l’on croise régulièrement dans cette histoire et qui n’ont même pas besoin de tirer les ficelles. Si Roberts et ses complices font preuve d’une évidente intelligence situationnelle, ils n’en demeurent pas moins des hommes aux capacités sociales et intellectuelles limitées compensées par une assurance et une violence hors du commun qui leur permettent d’atteindre des sommets avant de s’écrouler invariablement comme le montre d’ailleurs bien la chute de Roberts.

Au final American desperado, malgré un arrière-goût de déjà vu et une longueur parfois un peu rebutante[1], se révèle être un ouvrage intéressant, voire même prenant à certains moment, qui bénéficie d’une fort bonne mise en forme et en perspective par Evan Wright. Un livre pour les curieux, alternant les scènes les plus glaçantes et les moments plus amusants quand ils ne virent pas même au grand guignol ; la révélation d’une autre face de l’Amérique.

Jon Roberts et Evan Wright, American desperado (American Desperado, 2011), 13ème Note, 2013. Traduit par Patricia Carrera.

[1] Il y a beaucoup de redites dans le témoignage de Roberts, venant accentuer le côté finalement routinier de la vie de gangster