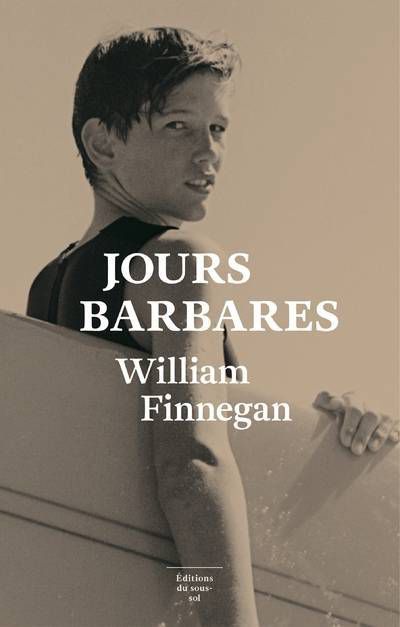

Jours barbares, de William Finnegan

Petite excursion hors des sentiers battus du polar et du roman noir avec le très beau récit autobiographique de William Finnegan.

Journaliste pour le New Yorker, Finnegan y a mené à la fois des reportages sociétaux locaux et des enquêtes au long cours en Somalie, en Afrique du Sud, dans les Balkans, en Amérique latine ou au Soudan. De quoi certainement remplir une vie et même plusieurs. Ce n’est pourtant pas de cela qu’il parle dans Jours barbares. Car si tous ces sujets ont en partie forgé l’homme qu’il est devenu – en particulier son expérience de l’apartheid – c’est avant tout le surf qui a construit William Finnegan.

Né à New York en 1952, Finnegan a vite déménagé avec ses parents sur la côte sud de la Californie au moment où le surf commençait à véritablement s’y développer. Puis, à l’adolescence, une mutation de son père l’a mené à Hawaï. C’est ainsi qu’il a dès l’enfance été habité par cette passion dévorante pour les vagues. Une addiction qui n’a cessé de le poursuivre dans les décennies suivantes. C’est cette vie de surf que le journaliste choisit de nous livrer.

Ça pourrait ressembler à une interminable liste de vagues surfées avec, à l’appui, un jargon imbitable ou pire à un de ces terribles plaidoyers new age sur la connexion de l’homme à l’océan. On frôle parfois le premier écueil – mais Finnegan est assez pédagogue et surtout bon écrivain pour ne pas s’y échouer – et on évite de façon salutaire le second, que l’auteur se plaît même à démonter assez vite. Oui, William Finnegan parle de ses multiples sessions, en conte quelques-unes par le menu, mais il le fait toujours non seulement avec un talent qui permet à n’importe qui de s’y immerger avec plaisir comme on navigue sur les mers du sud avec Jack London, mais aussi avec un souci de démythifier. Le surf apparaît dans Jours barbares comme un prétexte à une belle et parfois cruelle introspection, une réflexion sur l’addiction (« Quand j’ai emménagé à San Francisco, j’avais réussi à m’abstenir de surfer pendant deux années au moins. ») et une description par la marge de la génération de Finnegan, de son insouciance vite écorchée et de la manière dont les rêves peuvent finir par se briser sur la réalité.

Le cœur du livre de William Finnegan, consacré à une décennie de recherche ininterrompue de vagues dans les mers du sud, du retour de l’auteur à Hawaï en 1971 jusqu’à son arrivée en Afrique du Sud près de dix ans plus tard, ressemble ainsi bien souvent à la remontée d’un fleuve des ténèbres. Il y a l’aventure, certes, la découverte de vagues presque parfaites et encore désertes, mais aussi les tensions entre Finnegan et ses acolytes – petites amies, surfeurs qui partagent avec lui plus ou moins longtemps le voyage – les échecs, la façon dont on passe parfois à côté des gens qui vivent là où l’on vient pour surfer, le nombrilisme maladif du jeune homme qui ne veut pas être comme les autres.

Et derrière cet autoportrait sans concession, le monde change et le surf aussi. Là encore Finnegan aborde tout cela en évitant les pièges évidents, en particulier le détestable « tout était bien mieux avant ». Finnegan est là-dessus relativement clair : le surf n’a jamais été quelque chose de « pur » ; c’est un sport individuel, parfois égoïste, souvent égotique, et il s’agit avant tout de surfer des vagues que les autres n’auront pas (et mieux qu’eux, de préférence), c’est à la fois une quête intime et une recherche de reconnaissance par ses pairs. Bref, c’est ambigu et la mode actuelle du surf qui voit exploser le nombre de pratiquants l’est tout autant pour Finnegan.

Tout cela fait de Jours barbares un objet littéraire extrêmement original, très pointu mais susceptible de toucher le plus grand nombre, intimiste mais sans exhibitionnisme, qui fait voyager et réfléchir, bourré d’émotions mais sans laisser de côté la réflexion. C’est surtout un très beau livre de la part d’un écrivain de grand talent.

William Finnegan, Jours barbares (Barbarian Days, A Surfing Life, 2015), Éditions du sous-sol, 2017. 523 p. Traduit par Frank Reichert.